对话:郭工和李振华

谈话是为了郭工新加坡“海莱艺术”的个展。对这个谈话,有几个方面的考虑,一是艺 术家的成长线索,二是艺术上的᯿要转折,三是新艺术面临的新话题。成长线索,对 观众认识一位艺术家,作为一个人,一个个体的存在,很᯿要。尤其当个体成长和记 忆、城市连接的时候。᯿要转折,表现在艺术家有意识的在创作上的改变,如郭工在 访谈中提及的“放弃绘画,转向新媒介”。当然,也涉及艺术家评述其他艺术家及其作 品,表现出来的态度和理解。新艺术的新话题,则涉及到东南亚艺术这一领域,因展 览和机构在新加坡。

希望我们做出的努力,能帮助在地的艺术工作者、爱好者,更好的理解,中国当代艺 术家,在成长、材料、思辨等线索下的努力。

感谢艺术家郭工的回应。疫情中,人们已经习惯了网络上的开会和对话,我们的访谈 也是在这样的情况下展开的。感谢Willa(董炜 女士)的协助。

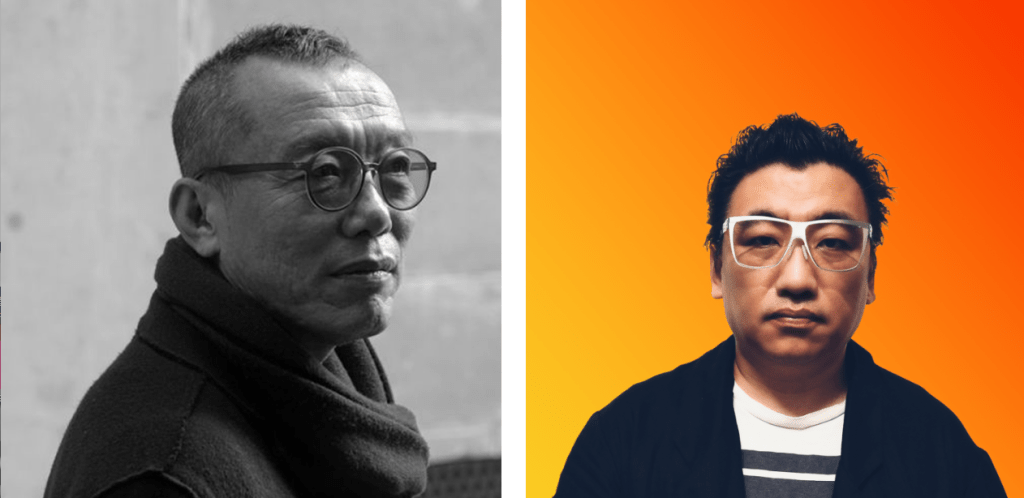

访谈人:李振华(LZH)

被访人:郭工(GG)

LZH:现在你怎么看山西?

GG:我的老家在大同,对家乡的情感,大概和绝大多数人的情感一致。但就 像许多人也并不了解自己家乡,和周围许多地方的具体情况,所以我也无法发 表任何有价值的,对山西整体的看法。

LZH:这些年来,在山西大同,是否有新兴的文化系统?如贾樟柯在做的电影节,是 否还有其他的机构和人,正在为在地的现实做工作?

GG:我和山西的艺术机构联系很少。山西艺术活动相对活跃的是平遥,有平 遥摄影节、电影节、雕塑节。我参加过一次摄影节,一次雕塑节,都是大型群 展。我认识的山西籍的艺术家,大多数工作和生活都不在山西。 太原建了一个当代美术馆,去年给大同大张做了一个回顾展,效果挺好的。 现在的大同有一个艺术机构叫“艺术大同”,比较活跃。今年6月,我参加了他 们策划的《寻邑·2023大同当代艺术季》。

LZH:在80年代求学和成长环境的地区性。山西大同这个区域的艺术,传统和当 代。

GG:我出生在山西大同市的一个矿山企业,父母都是那个企业的职工。我自 幼喜爱美术,80年代的大同与全国改开的情形一样,各行各业都有一种上升的 势头,各种文艺思潮同时涌现。 对于当时像我这样年幼的人而言,中国传统,欧洲古典,现、当代艺术,都是 同样新鲜的。当时学习文化艺术的条件虽差,身边却不乏一些理想与新思潮的 讨论,回想那个阶段的学习生活,还是很充实的。

LZH:中国经历了工业的兴起和倒塌,如现在东北文化兴起中80-90年代的老工厂和 集体生活。你在大同市应该也有类似的经历吧。学习时代影响到你的具体讨论和人, 有具体案例吗?

GG:我记忆中的大同,在上世纪七、八十年代,是全国三十大城巿之一,经 济效益很好,人均收入与唐山市并列第一,具体的数剧是否准确不得而知。但 城市环境较差,尤其空气质ᰁ差,污染很严᯿。是当时典型的能源和᯿工业基 地的状况。 九十年代后期很多企业开始转型,原有的一些᯿工业企业停产、荒废。 这个时间段对我触动很深,看到那些废弃的大型工矿企业的凄凉场面,我创作 过一批架上的《回望》系列。

那个时候山西的文艺思潮比较活跃,在晋中学院学习时,牛水才、安文老师带 我看了宋永平、宋永红在太原的实验艺术活动。也接触到王纪平、渠岩等艺术 家。当时的大同WR小组也比较活跃,代表有大同大张、任晓颖、朱雁光等。 我们也都有一些来往交流。这个阶段批评家刘纯也在大同组织一些艺术活动, 邀请批评家李小山、栗宪廷等,来举办讲座和交流活动。

LZH:1993年在意大利罗马的展览,当时的环境和艺术家,以及具体展出的作品。

GG:工作的原因,1992年的时候,我被抽调到云冈研究所,参与了一项云冈 石窟与欧洲四国文化交流活动,当时我的雕塑作品《力士》和《胁侍菩萨》参 加了展览。我参与过大同华严寺的壁画修复工作,在寺庙里生活过,虽然没有 出家,但受影响蛮深,至今的一些思考习惯,依然跟佛学有关。

LZH:云冈研究所和云冈石窟的经历,对你有什么影响?佛学在绘画和历史的延承, 在云冈有怎样的痕迹?

GG:云冈石窟留存下来的文献资料很少,主要是从其他文献里提及的北魏云 冈部分搜集整理的,如《水经注》,以及一些流失海外的文献资料,如日本编 撰的《云冈石窟 ——公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古学调查报 告》。 有一种说法叫“云冈石窟在中国,云冈石窟研究在日本。”

我在云冈研究所短暂的工作期间,主要是做文物复制,和舞美设计。是造像审 美、造型学方面的探究,也是一种很难用言语表述的生命体悟,就像《庄子· 天道》:"不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间。"

LZH:1993-2003,中间有10年的时间,您去了哪里?经历了什么?

GG: 90年代应该是我学习和成长的第二个阶段,当时我在大同市文化艺术学 校当美术老师。可以说这个阶段对我很᯿要,在那个年龄阶段,随着思考的深 入,也就有了迷茫和痛苦。

当时,我大量阅读各种不同学科的内容,抱着一种很天然的好奇,去重新了解 这个世界,但思想和创作结合得不好,一直没有寻找到适合自己的表达方式。 当时我主要是在架上绘画方面探索,作品风格比较学院,大多是现实题材。 2000年之后,画了一些矿山工业题材的作品,陆续参加了一些展览。 2007年之后,逐渐放下架上绘画,选择了“新媒介”的表达方式。当时叫“新媒 介”,其实到今天,任何媒介都已经不新了。

LZH:说说新媒介在当时的理解和具体案例,也说说为什么不新了。

GG:“新媒介”刚出现的时候是新的,现在过了一百年了,自然就不新了。“传 统媒介”是在既有的形式和技术手段内,表达所有的主题思想;而“综合媒介”可 以用最恰当、最精准的形式手段,来应对各自不同的问题。我对媒介及形式的 选择要求,是准确,而不是新。

卡特兰(Maurizio Cattelan)的《无一幸免》(ALL, 2007)接近古典的雕塑 形式,但它准确表现了当代的情境。与之相反,基佛尔(Anselm Kiefer)的综 合媒材的巨幅绘画,媒材与形式是综合的,背后的逻辑却还是传统古典的。

LZH:艺术分中西吗?你概念中的当代,和眼中的当代是什么?

GG:每个人眼中的艺术,都不一样,我从不认为任何中西之分。东方和西方 本来就是18世纪以后才产生的一对形而上概念。在今天,或许有些时候,能方 便交流,但它并非历史的“真实”,也根本无法概括任何个体的生命体验。 我的概念和我的感知,是紧密不可分的。我概念中的当代和眼中的当代,没有 区别。它们就是这个时代的独特产物。每个时代都有自己的当代艺术。

LZH:我可以理解感知是被训练的结果吗?东西方概念本来也是启蒙之后,逐渐形成 的。包括我们谈论感知这一概念,也是这一持续发明的结果。比如时间顺序上的概 念,时序关系,在古代可能就没现在这么统一。你怎么看萨义德的《东方主义》,和 “后殖民主义”问题,以及现在的东南亚艺术一说?

GG: “感知”打上引号,作为概念,以及研究的对象,被不同领域的学者讨论 过。比如,符号学不同学派对“感知”的理解都不一样,再算上宗教,临床医学 和心理学等等领域的阐述,理论很多。比如,到底什么是感知,都各说各有 理。但感知本身,无论它是什么,我认为都是“先天具足”的。只是个体间,有 很大的差异。后天的训练,会导出两种相反的结果:一种是被理论规训而导致 感知能力迟钝;另一种摆脱遮蔽回归本真。 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”是感知;我现在饿了,想吃羊汤面,也是感知, 跟启蒙运动没有关系。

我喜欢用更简单的方式讨论问题,也就是讨论具体的事情,具体的人,而不去 讨论主义,真实的东西不需要主义。 “东南亚艺术”也是一个概念,我无法讨论这个概念,我只能讨论在东南亚生活 过的某个人,或者某件创作于东南亚,或者与东南亚的地理,历史,社会等等 方面有关的一件作品,但我无法讨论一个虚构的整体。我不能假设自己对一个 形而上整体的信息和视ᰀ是全面的。

LZH:你创作中的材料,和你所见的材料,有没有具体的划分?

GG:我创作所使用的“材料”,是我所知和所感的“材料”中的一部分。

LZH:材料都是有文化属性的,当然在今天没有什么不是材料。我和Daniel Knorr的 项目《物化》就是在讨论这一方向。在你的工作中,感知是否也是材料,或通向材料 的道路?

GG:物理层面的“材料”、精神层面的“材料”、统计学上的“材料”,还有不同翻 译家翻译的不同“材料”,意义各不相同,各有所指。这方面维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein 1889-1951)的理念比较好,就是“人知道自己在说什 么和做什么很重要,即便误解是不可避免的,也没有必要为了避免误解而说 话。” 艺术家肯定要对自己使用的材料有感觉,有情感,有发现它的愿望,尊重它, 甚至有让它说话的愿望。 但我也发现,材料不说话,表达更高级,就像大自然本身,也是沉默的。

LZH:地缘和观念的冲突,什么是中国的?什么是西方的?我们是否生活在同一个世 界呢?

GG:如今,每个人都生活在自己的世界里,也很容易同时生活在媒体或文化 所塑造的理念世界里。东方和西方就是一种理念塑造的产物。那么的确很多人 就被这样的理念所引导,失去了对真实世界更加具体和深入的感知。

LZH:伴随着世界冲突,割裂的现实,俄乌战争,巴以冲突,缅甸内战,是文明之间 的冲突?是人和现代性的冲突?还是组织崩塌失控?

GG:作为一个普通人,我希望自己的言论或行动,能够切实帮助到那些正在 遭受巨大痛苦的人。但我在我的环境里,还没有找到可行的言论或行动的方 法。我甚至无法真的想象那种苦难,我也无法参与。

我拒绝以一个评论者的角度,发表任何无关痛痒的评论,那只会是对苦难的利 用。